Un nouvel état des lieux réalisé à travers le monde entier explique que les femmes ont 14 fois plus de risques de mourir dans une catastrophe climatique. Alors qu'elles sont nettement désavantagées en cas de désastre, elles sont sous-représentées dans les grandes discussions sur le changement climatique.

au sommaire

Les catastrophes climatiques ne touchent pas toute la population de la même manière. S'il paraît évident que les plus défavorisés sont les plus touchés, les sécheresses, inondations, incendies, submersions, glissements de terrain et leurs conséquences affectent plus spécifiquement encore un groupe de personnes : les femmes. Un état des lieux révèle que les femmes ont 14 fois plus de risques de mourir dans une catastrophe météo. Plus encore, 80 % des personnes obligées de se déplacer pour fuir une catastrophe sont des femmes.

Les femmes souffrent aussi davantage des conséquences indirectes des catastrophes : elles sont bien plus touchées par les problèmes de santé qui découlent de certaines phénomènes météométéo, notamment en cas de grossessegrossesse. Une nouvelle étude menée en Australie montre également que le nombre de violences conjugales envers les femmes explose après un désastre lié à la météo.

Les femmes sont moins mobiles et se sacrifient pour leur famille

Pourquoi un tel écart entre les femmes et les hommes ? Les raisons sont multiples : les femmes ont déjà moins accès aux transports dans certains pays, elles ne conduisent pas, et ne peuvent donc pas fuir les catastrophes aussi vite que les hommes. Les femmes sont également désavantagées par le fait qu'elles ont souvent la responsabilité d'autres personnes : leurs enfants ou leurs parents âgés. Elles ont plus tendance à rester pour s'occuper des leurs que les hommes. Or, cette très grande vulnérabilité des femmes n'est absolument pas prise ne compte lors des différentes COP. Pour preuve, lors de la COP28 en décembre dernier, seulement 15 intervenants sur scène sur 148 étaient des femmes et à peine 38 % des invités issus des différents gouvernements étaient de sexe féminin.

Comment les inégalités entre les hommes et les femmes impactent la Planète

Article de Karine DurandKarine Durand, écrit le 15 janvier 2022

Alors que les femmes sont davantage victimes des catastrophes naturelles que les hommes, l'ONU soutient un nouveau programme visant à réduire les inégalités de genre entre les hommes et les femmes. Ce déséquilibre joue un rôle dans la crise climatique et la disparition de la biodiversité.

Le changement climatique et la destruction de la biodiversité touchent davantage les femmes que les hommes, selon l'Organisation Women's Forum for the Economy and Society. La crise planétaire que nous traversons a en effet un impact beaucoup plus fort sur les personnes du sexe féminin, d'autant plus dans les catégories pauvres et rurales. En lien avec ce constat, les femmes sont également la catégorie de population la moins impliquée dans les décisions sur la sauvegardesauvegarde des ressources naturelles.

Selon le rapport des Nations unies Gender and Disaster Risk Reduction, les femmes ont 14 fois plus de risques de mourir dans les catastrophes naturelles que les hommes. Lors du tsunami dévastateur de 2004, 70 % des victimes en Inde et Indonésie étaient des femmes. De même, plus près de chez nous, les femmes sont surreprésentées dans les décès de la caniculecanicule européenne de 2003, mais aussi dans ceux de l'ouraganouragan Katrina à La Nouvelle-Orléans en 2004.

Plus encore, l'ONU estime que 80 % des réfugiés climatiques sont des femmes. Pourquoi un tel écart ? Dans les pays pauvres, les femmes travaillent davantage dans les cultures et sont donc plus exposées aux risques naturels. Et d'une manière générale, elles sont également moins mobilesmobiles, avec un accès réduit aux ressources financières, ainsi qu'aux véhicules et transports dans beaucoup de pays.

Vers un management plus féminin de la nature

Parce qu'elles travaillent davantage dans les champs que les hommes, et qu'elles sont donc quotidiennement au contact de la nature, les femmes ont des connaissances plus développées sur la biodiversité que les hommes, selon une étude de l'ONU menée sur le continent asiatique. L'Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAOFAO) estime qu'avec leurs connaissances, si les femmes étaient davantage impliquées dans les décisions et finances agricoles, les rendements agricoles augmenteraient de 20 à 30 % dans ces régions.

Une étude de BloombergNEF a démontré qu'accroître la diversité des genres à des hauts postes décisionnels en matièrematière de climatclimat et de biodiversité menaient à une gouvernance plus efficace et à des actions plus concrètes.

Pour mener à bien les objectifs de son Agenda 2030 concernant les Objectifs de Développement durable, l'ONU soutient un nouveau programme visant à davantage impliquer les femmes dans la lutte contre le réchauffement climatiqueréchauffement climatique et la sauvegarde des ressources naturelles. Les organismes impliqués reconnaissent un réel désir des femmes à s'investir dans la conservation de la nature mais l'attribution des rôles, et la charge de travail domestique, dans les familles ne leur permet pas de s'impliquer et les écarte bien souvent de toute action possible.

Parmi les mesures proposées, les organismes proposent de travailler à un accès égal au contrôle des terresterres en aidant les femmes à être davantage propriétaires, et propriétaires de terres de qualité similaires à celles des hommes. Mais aussi, il s'agit de permettre aux femmes un accès équitable à l'éducation et à l'information, de prendre en compte les besoins spécifiques de chaque genre dans la sélection des espècesespèces végétales à cultiver, et se diriger vers un management qui implique autant les femmes que les hommes dans les décisions et actions à entreprendre, à tous les niveaux (local, national, international). Sans oublier d'œuvrer en faveur d'une redistribution équitable des bénéfices liés à la biodiversité.

Des actions concrètes sont déjà menées sur les continents africain et asiatique, et plus récemment en Amérique Latine avec la mise en place d'aides à la formation de « managers de la biodiversité » dans la population féminine du Costa Rica.

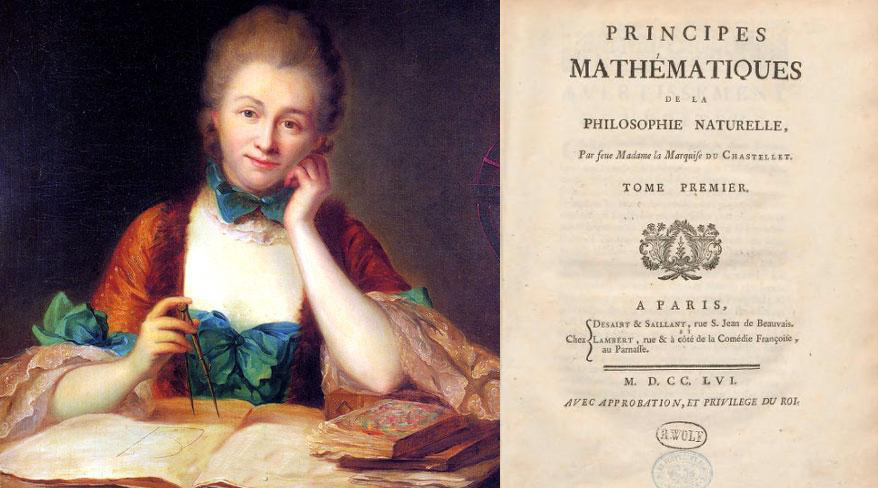

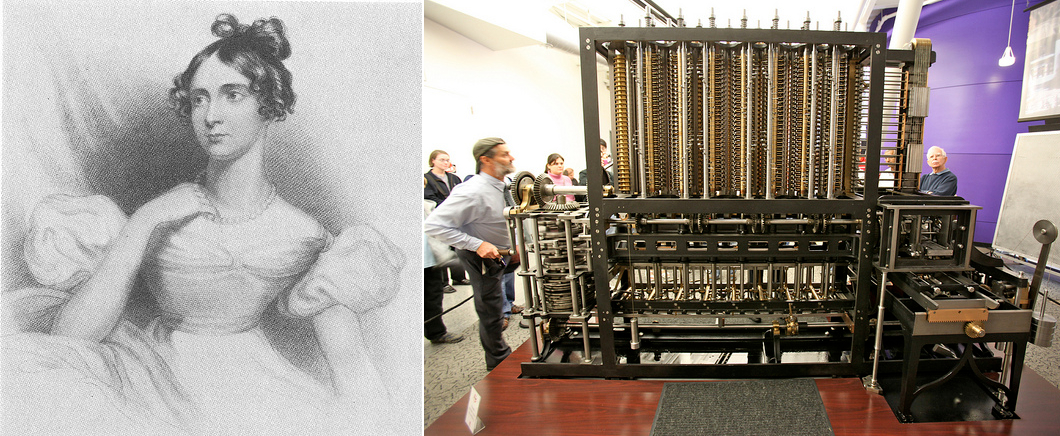

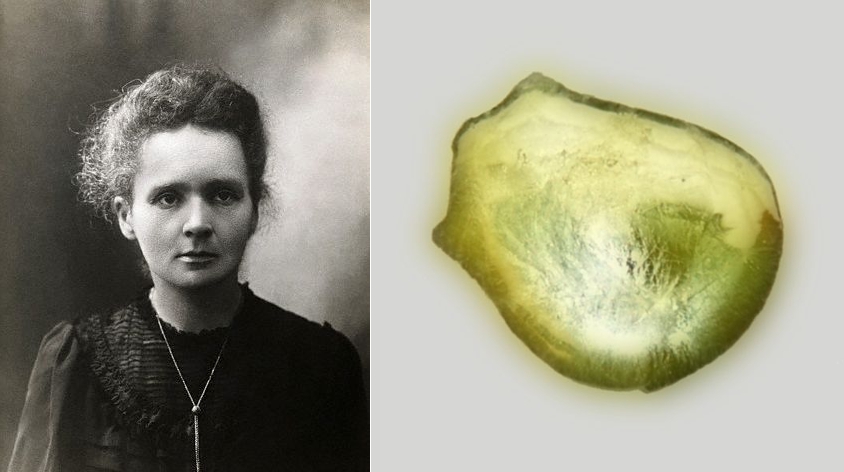

Les grandes femmes de la science

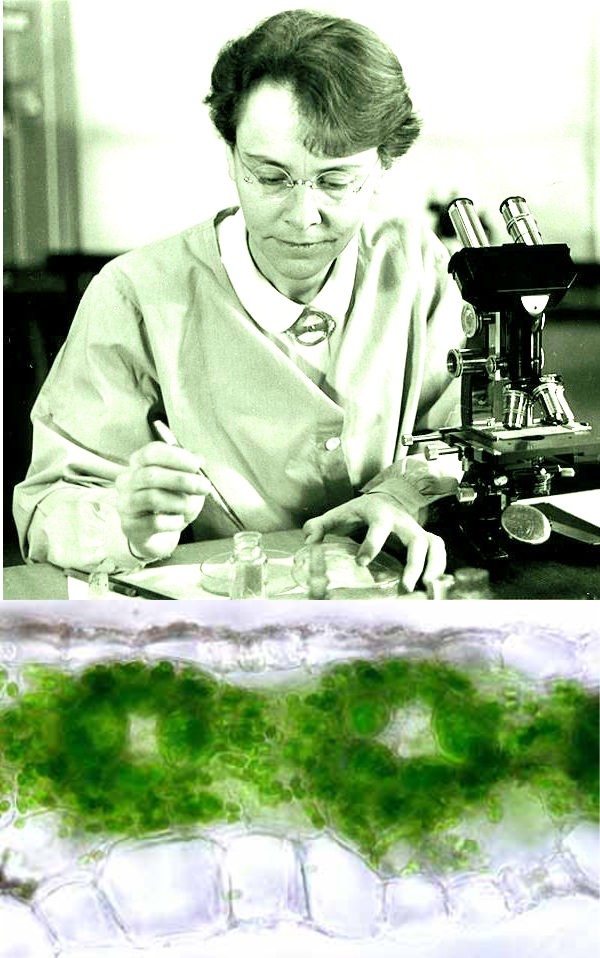

Barbara McClintockBarbara McClintock (1902-1992), américaine, est pionnière de la « cytogénétique », c'est-à-dire l'étude de la génétiquegénétique au sein même de la cellule. Elle consacra sa carrière à l'étude des chromosomeschromosomes de maïsmaïs, ce qui lui permit de découvrir les phénomènes de recombinaisonrecombinaison au cours de la méioseméiose, le lien entre les régions chromosomiques et les traits phénotypiques. La découverte de l'existence des transposons, ou « gènesgènes sauteurs », lui valut le prix Nobel de médecine en 1983. © Jean-Pierre RubinsteinJean-Pierre Rubinstein, Christiane Tuquet, Christiane Lichtlé, laboratoire Organismes photosynthétiques et environnement, ENS.